编者按 今年政府工作报告提出,持续推进城市更新和城镇老旧小区改造,统筹城市低效用地再开发。新华日报·交汇点新闻客户端推出《老巷“新戏”》系列报道,解码南京如何以“微改造”唤醒消费热潮。记者对话城市规划专家、运营机构及老巷居民,剖析老城空间消费场景跃迁密码,期许提供可复制可推广、可学习可借鉴的人文经济转型样本。

这个“五一”假期,首次开放的颐和路15号院落以文创艺术市集续写惊喜,艺术展陈与打卡消费相融,老洋房院落变身文化客厅。颐和路11号旁的“歪脖子”枫杨虬曲枝干探向苔痕青墙,成为游客镜头里“时光密码”的具象。手作、布艺、调酒、香茗……一场以“城市出逃・放松 Plan”的主题活动正在上演。青年游客的逛游不再步履匆匆,而是随时可以停驻的慢调时光。

今年3月,颐和路历史文化街区上榜最新一批全国城市更新典型案例。万国风情、人文之美与当代生活诗意相融,见证这个百年街区在城市更新中的“破茧重生”。

织补式更新:老建筑群的复活密码

“第一次来就被这棵‘歪脖子’树吸引,老房子和古树搭配,既有历史感又有文艺范儿。”在南京读研的秦素琴轻抚着树干,身后是络绎不绝的打卡人群。这棵“骨骼清奇”的枫杨,早已成为街区的 “活名片”。但鲜有人知的是,它见证的不仅是游人如织的当下,更是街区从“城市锈带”到“网红打卡地”的蜕变。

一条颐和路,半部民国史。始建于20世纪30年代的颐和路,曾是南京规模最大、密度最高的近代住宅集聚区。然而,随着时光流逝,违建搭建、设施老化、交通拥堵等问题逐渐凸显,老建筑沦为“大杂院”,历史风貌蒙尘,居住环境堪忧。

2006年,南京启动民国建筑保护 “一线两片” 计划,颐和路12片区率先修缮,拉开了更新序幕。中国科学院院士、同济大学常青教授团队编制《颐和路历史文化街区复兴计划》,通过“文化复兴、产业复兴、空间复兴”引领街区城市设计、修缮、开放等工作。

在颐和路一处清水砖墙院落前,风车茉莉正顺着外围黄墙倾泻成雪瀑,藤蔓在砖缝间蜿蜒出自然的肌理——这是土生土长的居民张晓鸣不久前打理出的“花画世界”。谁能想到,2022年的冬天,这里门前屋后不仅堆满邻居的杂物与僵尸车,墙面和地面布也残破不堪。“打小就住在这儿,看着好好的院子荒废成这样,心里真不是滋味。”

恰逢街区推进“小微空间改善”,这个原本因“不得改动建筑外立面”等保护要求处处受限的空间,反而成了张晓鸣的“试验田”:在政府帮忙拆除违建后释放出的公共空间里,他新建了院落景观,打造出这片新旧共生的建筑空间。

68岁张晓鸣的故事,揭开了街区“织补式更新”的奥秘 —— 不是大拆大建,而是像“缝补”珍贵文物般,在保护中激活。

街区空间改造,既是社会关系的系统性重构,又是邻里情感网络的有机重塑。“这种‘民国建筑+’活化模式,延续了历史文脉,搭建起群众文化共享的新平台,让民国建筑真正‘活’在百姓生活里。以前,居民之间彼此疏离,对社区认同感较为缺乏。如今,颐和路历史文化街区构建起了古今交融的文化生态系统,这一片成了网红打卡点。从‘各扫门前雪’到‘共绘社区景’,这里讲述着颐和社区焕新的温暖故事。”南京市鼓楼区宁海路街道颐和路社区党委书记范洁说。

新与旧共生:历史街区与现代生活相遇

“从天竺路走到琅琊路,从琅琊路走到珞珈路。漫步其中,仿佛下一秒就会穿越到民国电影里,旅拍也成了出门游玩的标配。”背靠在11片区“修旧如故”的黄色砖墙上,广东游客陈钊君感叹道。

历史的厚重悄然融入现代烟火,处处体现着消费市场的春意盎然。

11片区作为街区复兴的首发示范区,有数幢风格各异的历史人物旧居,包括张郁岚旧居、吴钦烈旧居等。经过修缮、腾挪、打造,11片区最终形成了一个开放的公共院落,百年老建筑露出“真容”。

今年"五一" 假期,常州游客朱秀文没去游人如织的夫子庙,选择在颐和路历史文化街区开启City Walk。“我邂逅了有故事的老房子与心仪小店,还在文创艺术市集淘到了心爱小物。用脚步与这个城市深度交流,随时都有惊喜。”

普陀路15号,蔷薇花垂下黄墙。来自海南的游客周鑫鑫一身潮装打扮,特意来感受了一番。在这里,游客们大多不想看地图,只想走到哪里算哪里。这种“开盲盒”般的体验,正是颐和路激活消费的秘诀。

“今年3月印发的《提振消费专项行动方案》提出,‘扩大文体旅游消费’‘创新多元化消费场景’。我们发起的City Walk正是慢节奏的深度体验——不是走马观花逛景点,而是真正触摸城市肌理。”颐和路历史文化街区运营负责人陈曦如此阐释。

漫步街区,南京首家星巴克非遗概念店以扎染织锦为幕,让咖啡香气浸润金陵千年文脉;西桥畔,烟火气十足的老街与现代感的紫峰形成反差,市井与摩登碰撞交融……“商业业态的引入讲究‘调性匹配’。每一个入驻品牌都是街区的解读者,正以各自的方式续写着新旧共生的鲜活篇章。”陈曦说。

“新旧共生最需要突破的难点在于兼顾历史特征与当代需求。在城市更新中,既要保留和展示建筑遗产的文化价值,又要满足当代社会对空间功能,安全性和舒适性的多样化需求。”同济大学建筑与城市规划学院副院长、颐和路历史文化街区11-1 片区保护项目负责人张鹏表示,要将街区保护与城市经济社会发展有机结合,促进区域经济社会发展。

与时代对话:保护中激活永续动能

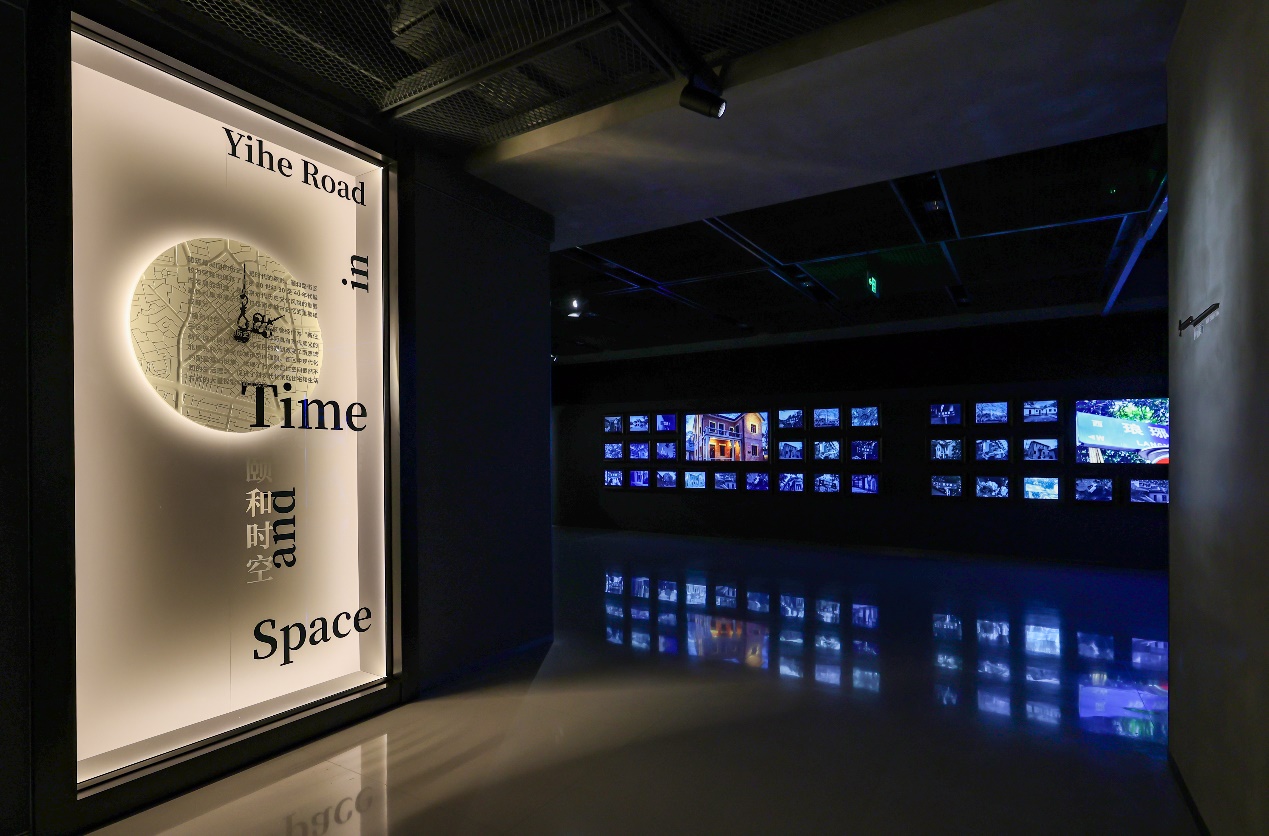

在街区东北角,13-1片区的改造堪称“神来之笔”。这里曾是中国首座自主设计的生活污水处理厂,斑驳的混凝土水池、锈蚀的管道,记录着城市工业文明的过往。如今,这里化身为 “颐和路数字展示馆”,上演着工业遗产与数字科技的“跨界对话”。

据悉,自2023年8月试运营以来,展馆已举办30余场艺术展览、10余场品牌活动及 8场文化讲座,还承接了“光阴里的建筑”学术论坛、“蓝星球”科幻电影周等重大活动,以文化赋能商业运营。

鼓楼区人民政府副区长徐桓峰表示,“颐和路历史文化街区的保护更新,是南京鼓楼区践行政府工作报告‘投资于人’理念的生动实践。”目前,街区年人流量超百万,真正实现了"让建筑可阅读、让历史可体验、让文化可消费"——这正是"投资于人"理念的具象表达:当历史文脉转化为青年创造新记忆的容器,便形成了民生改善与经济发展的永续动能。

这一观点,在颐和路的实践中得到印证。居民与游客的笑声在街巷回荡,这个百年街区早已超越了物理空间的改造,成为一个承载乡愁、激活消费、延续文明的“城市生命体”。

20世纪50年代,曾在颐和路一带居住过的作家张守仁写道:“在我心目中,世上没有哪条街道可以和颐和路媲美。”

这样深的眷恋也让张晓鸣感同身受。在他眼里,颐和路历史文化街区建筑群,是最鲜活、最生动的历史书。莫干、普陀、灵隐、天竺、琅琊……每一条街巷诗意的名字中“生长”出南京最美的脉络,也“缱绻”出在外游子的乡愁。“这几年,我一直在向各地的朋友推荐颐和路历史文化街区,这对我来说是件特有意义的事,我也会一直推荐下去。”

策划:张琳 许海燕 王宏伟 薛澄

编导/文案/摄影:郑亚群 周莉娜

文字:郑亚群 谢诗涵

视频拍摄:高鑫

剪辑:高鑫

校对:金勇

鸣谢 | 南京市鼓楼区委宣传部